【NewsPicks】スポーツ科学と生成AIが融合!「学べるエンタメ」の正体とは

2025年2月15日から16日にかけて、イオンモール Nagoya Noritake Gardenにて開催されたスポーツ科学×生成AIをテーマとしたイベント「AICON(あいこん))」のレポートをNewsPicks 様で書かせていただきました!

IKIGAI lab. リーダーの髙橋(@books_kazuma )さん、イベント主催者の伊藤(@studio_veco )さんにサポートをしていただきながら初めて記事を書かせていただきました!

ぜひ、ご覧下さい!!

↓↓↓↓↓↓

ジャンプの動きがオリジナルキャラクターに変換されたり、魔法の鏡が新たな可能性を生んだり...

スポーツと最新のAI技術が融合したら、どんな可能性が生まれるのでしょうか?

先日開催された「スポーツ科学×生成AI」のイベントでは、子どもたちや親子がワクワクする体験を通じて、新たな発見を得ました。

スポーツとテクノロジーの融合が生み出す未来、その魅力をお届けします!

2025年2月15日から16日にかけて、イオンモール Nagoya Noritake Garden(名古屋市)にてスポーツ科学×生成AIをテーマとしたイベント「AICON(あいこん))」が開催されました。

子供から大人までの幅広い世代、約300名が参加され、とても賑わったイベントとなりました。

本イベントのキービジュアル

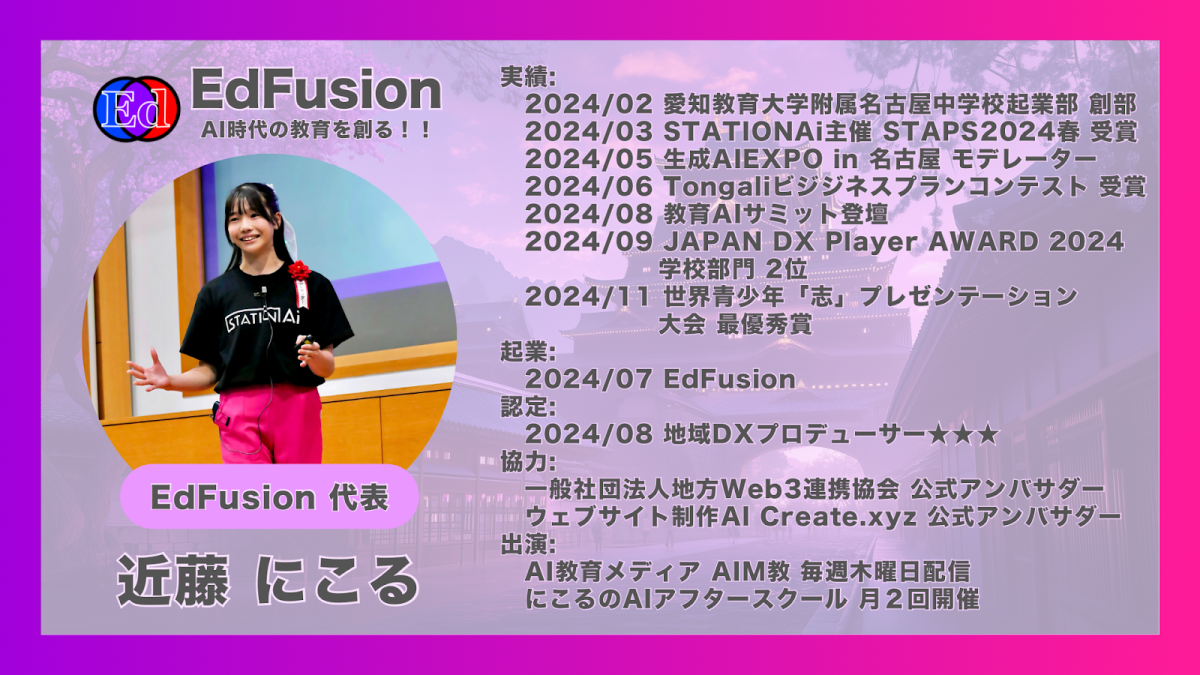

はじめまして!今回の記事を執筆させていただきます中学2年生でEdFusion 代表の近藤にこると申します。

近藤にこるの自己紹介

私は、教育とテクノロジーを掛け合わせた新しい学びの場を作ることに挑戦しています。特に、AIや最新技術を活用して「楽しく学べる環境」を広げることに興味があります。

未来の学びやテクノロジーに興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

AICONとは

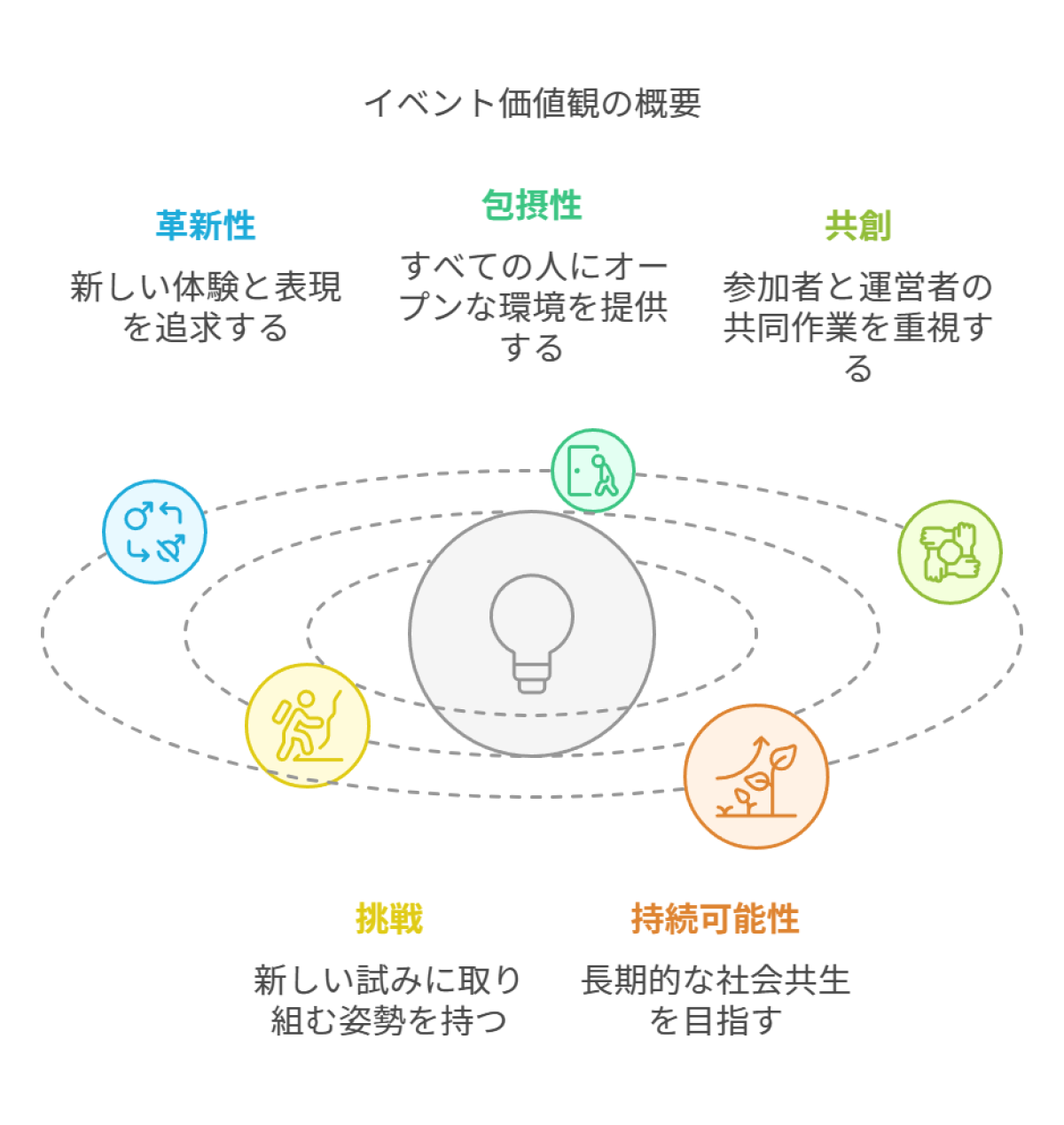

テクノロジーとの共生が当たり前の世の中にすることをビジョンに、生成AIクリエイティブプロデューサーの伊藤雅康さんが主催となって開催されるイベントの総称です。

既存の枠に捉われない体験・年齢問わず誰でも参加可能・参加者と運営が一緒に創り上げることをモットーに、親子で生成AIを学ぶキッカケになる取り組みです。

今回は、スポーツ科学×生成AIがテーマ。

イベントの内容や学びをお届けします!

イベントの狙い

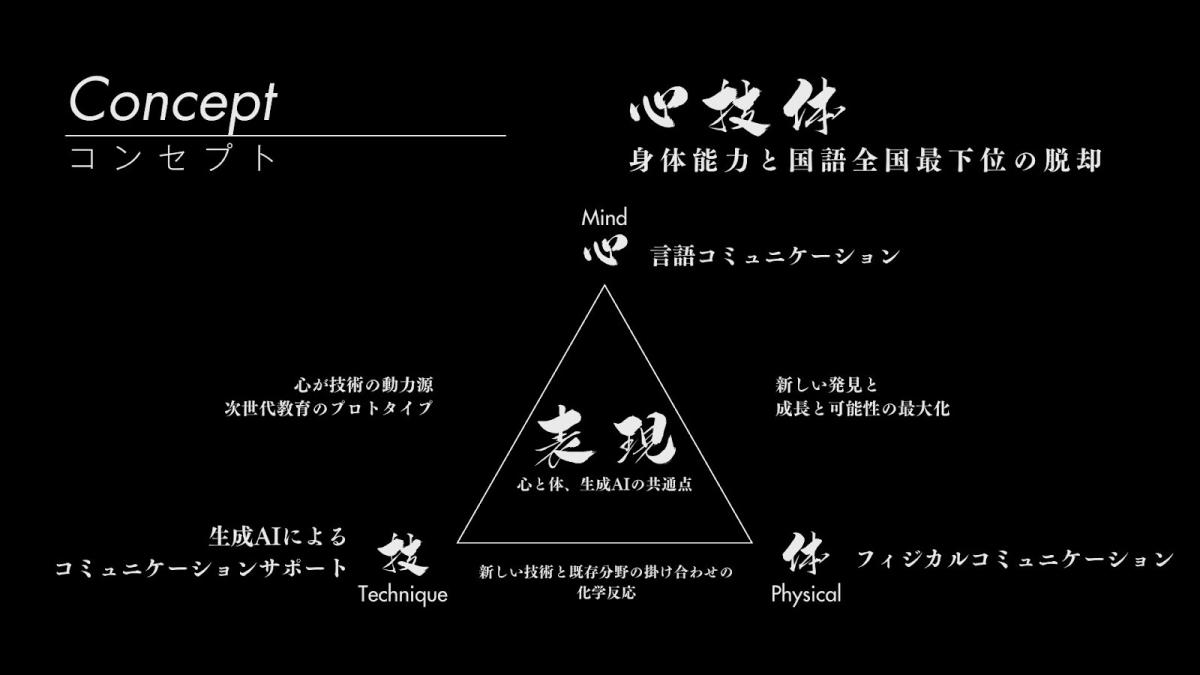

なぜ、コンセプトがスポーツ科学×生成AIなのか

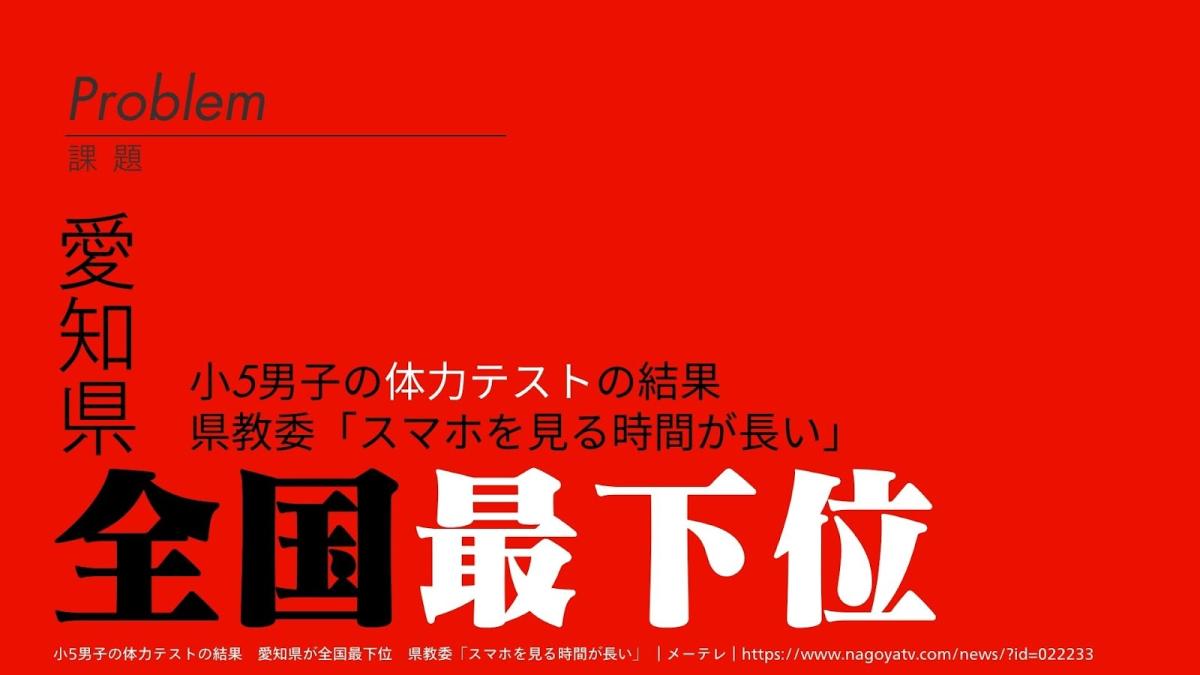

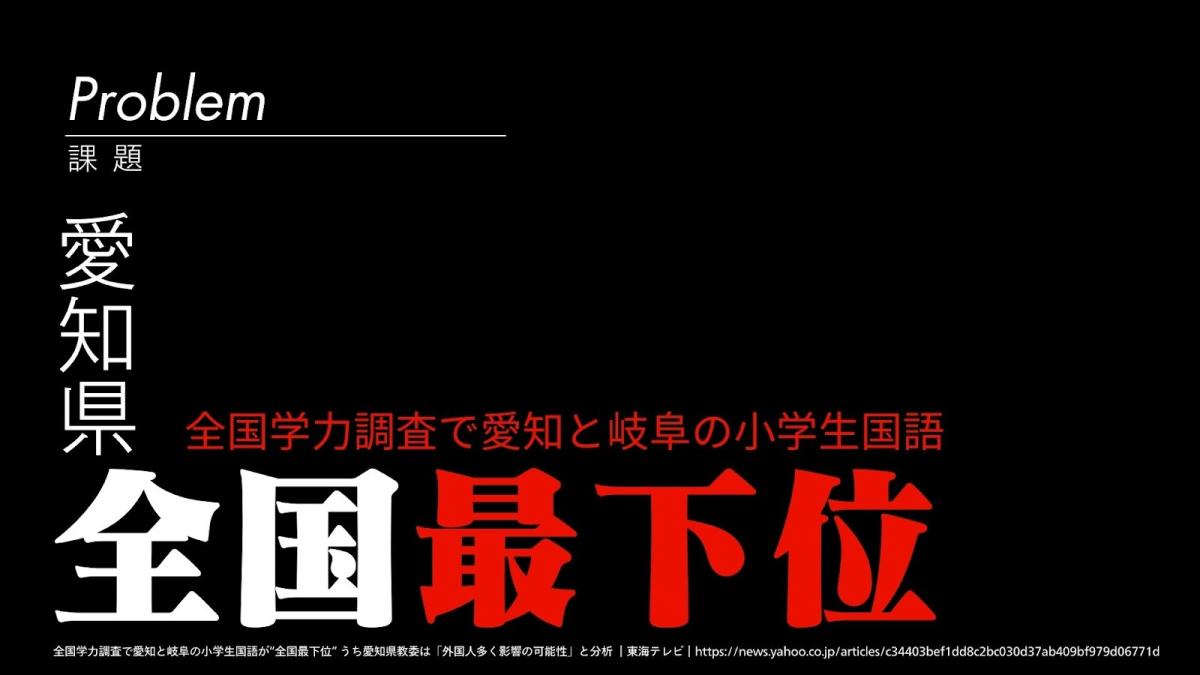

実は、愛知県の小学校5年生の体力テストが全国最下位、愛知県と岐阜県の小学生の国語力も同様に低いとわかりました。

AICONイベント提案書より抜粋

AICONイベント提案書より抜粋

AICONイベント提案書より抜粋

そこで、AICONでは「心技体」を向上させることをテーマにイベントが開催されました。

◼︎心:コミュニケーションを重視し、対話や言語化を通じて国語力の向上を目指す

◼︎技:最新の生成AI技術を駆使し、従来の枠を超えるクリエイティブな体験を実現

◼︎体:ジャンプやステッピングといった動きを生成AIの入力に活用

生成AIは単なるツールではなく、言葉や動きの表現力を豊かにするパートナー!そんなことを連想させるスポーツ体験ができ、多くの来場者で賑わいました。

ぜひ皆さんにも記事を通して、イベントの様子をお届けできたら嬉しいです。

AIが出題するスポーツクイズ!学びと挑戦の新体験

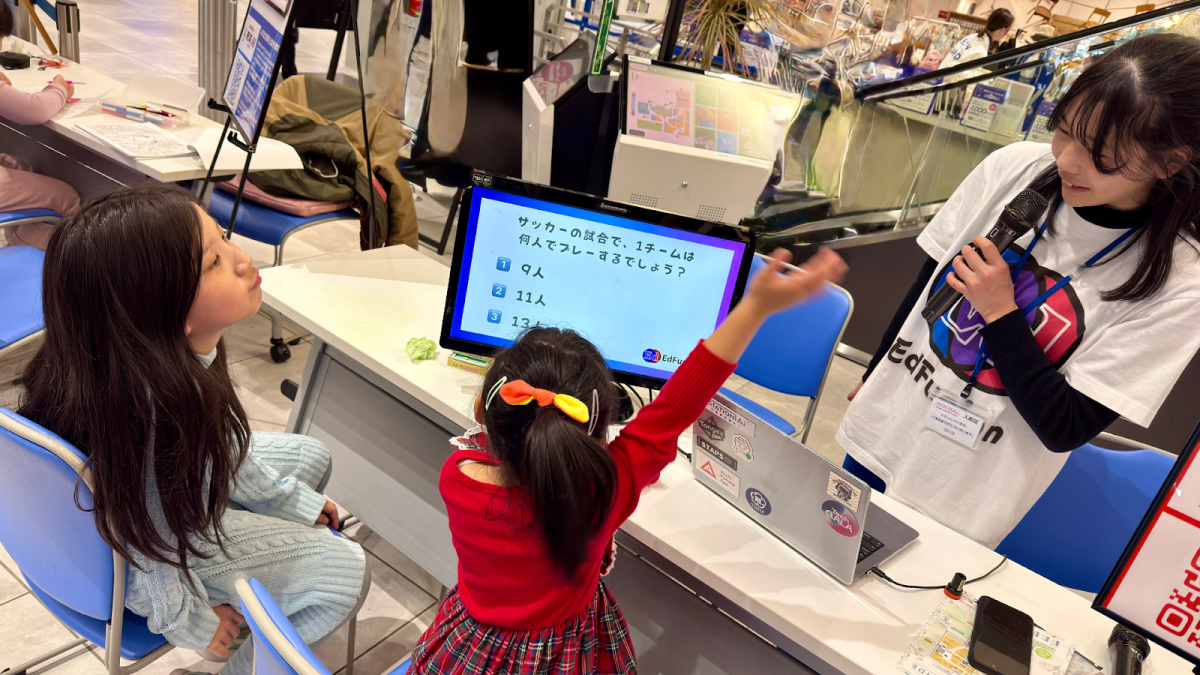

私のブースでは、スポーツに関するクイズ大会を実施しました。

AIが生成したクイズに参加者が挑戦し、AIとの対話や画像生成を通じて楽しく学べる体験です。

イベントを通して、特に印象的だったのは参加者の熱意でした。

「もっとやりたい!」と感想をくれた参加者もいて、中には30分間ずっとクイズに挑戦してくれた方もいらっしゃいました!

私が主催している AIスクール「にこるのAIアフタースクール」 でさらに学びを深めたいという方もいらっしゃり、AIの可能性を楽しく体験できる場として、多くの方々に新たな気づきを提供できました。

EdFusion 公式サイト(https://ed-fusion.jp)

真剣にクイズに答えてくれる子供達

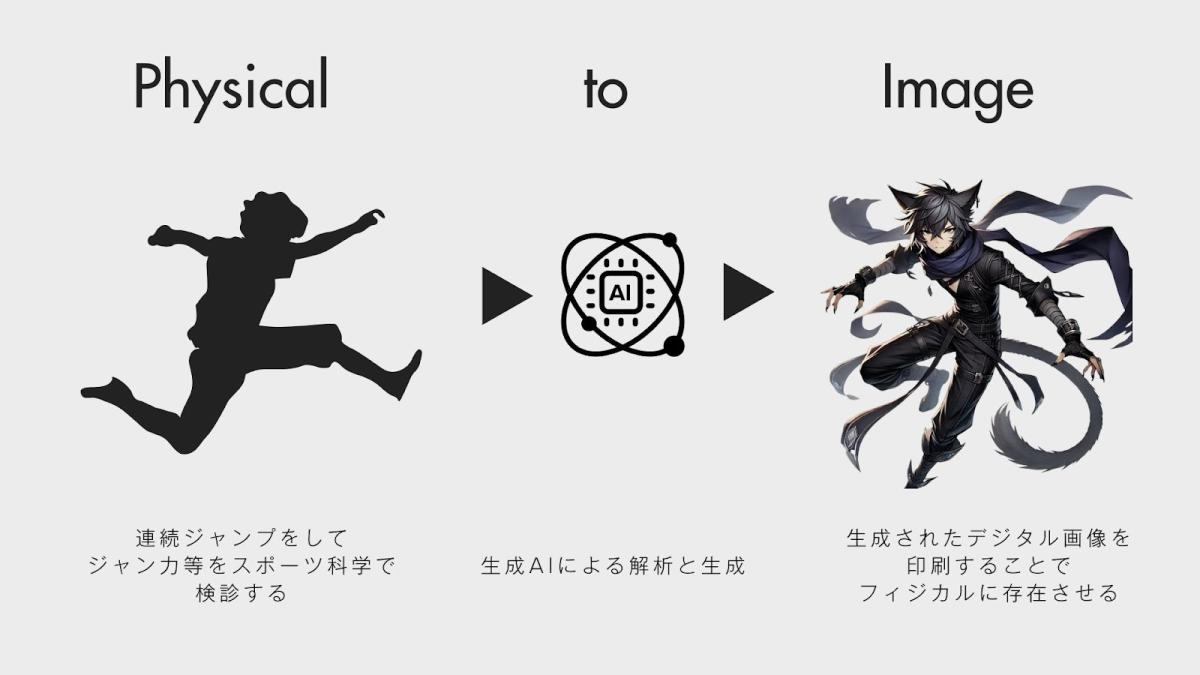

Physical to Image(ジャンプでオリジナルキャラクターを創ろう)

今回のイベントが開催された イオンモール Nagoya Noritake Garden では、アローズジム 名古屋則武新町校とstudio vecoのコラボ企画でブースが出展されました。

アローズジム

スポーツ科学のプロセス「検査→ 分析→評価」を通じて、基礎体力の可視化を行い、競技力や健康の質の向上をサポートする民間屈指のフィジカル検診施設

ブースでは、ステッピング、連続ジャンプ、立ち幅跳びなどのスポーツアクティビティを体験し、その結果を AIが分析して、オリジナルキャラクターを生成する体験ができました。

「自分の動きがAIでどのように分析されるのか」を体感でき、参加者の多くはスポーツ科学と生成AIの融合による新たな可能性に驚いていました。

特に親子連れの皆さんが楽しんでいる様子が印象的で、ARROWZさんの担当の方も「初めての挑戦でどうなるか不安もありましたが、実際にやってみると子どもたちの笑顔や親御さんの楽しんでいる様子が見られたので、またぜひ開催したい」とおっしゃっていました。

ARROWZ 公式サイト(https://www.sports-science.co.jp)

Physical to Imageの目指すもの

アローズジム則武新町校とのコラボ企画で実現したPhysical to Imageについてstudio vecoさんに話を聞きました。

veco:「Physical to Imageは画像生成をする際に入力するプロンプトによる言語コミュニケーションではなく、フィジカルコミュニケーションで画像生成をする新しい取り組みになります。これにより、体を動かす楽しさのきっかけになればと考えました」

Physical to Imageの概念図。イベント企画書より抜粋

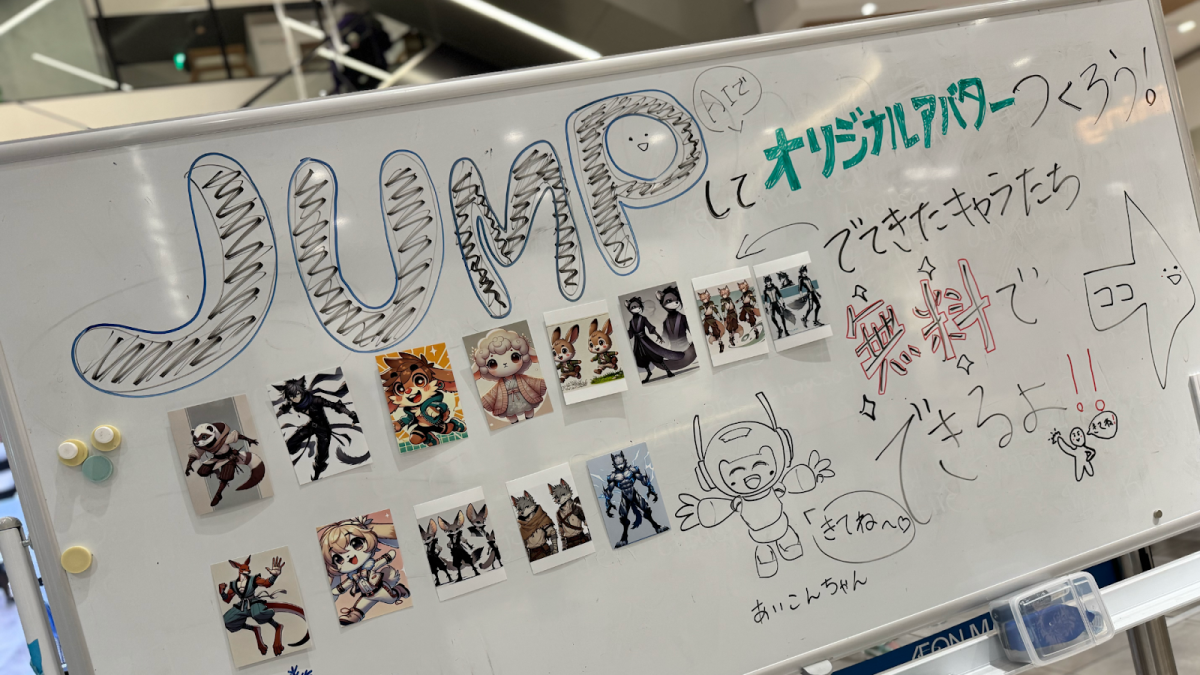

Physical to Imageの結果

実際に100組の方々(うち95%以上が子ども)に体験いただき、生み出されたオリジナルキャラクターを見て笑顔になり、大変喜ばれていました。

運動が、得意・不得意関係なくみなさんが楽しんでいる様子が見られました。

複数回チャレンジした子どもの中には、一日でステッピングの回数が大幅に向上した人もいました!

ステッピング測定

ステッピング測定の結果画面

測定結果から作られたオリジナルキャラクター

測定結果から作られたオリジナルキャラクター

2歳児の測定結果から作られたオリジナルキャラクター

AITuberとAI診断で発見!未来の自分を知る体験

このブースでは、Chick Designさんが、ニケさんのAITuberKit の製品紹介と、Chick Designさんが開発された顔認証技術を用いた性格診断・適性スポーツ分析を実施しました。

AI TuberKitでは、3Dキャラクターと音声でリアルタイムに会話をすることが体験できます。とても可愛らしい声で皆さん釘付けでした。

性格診断・適正スポーツ分析では、自分の顔を画面に読み込ませると、顔のパーツの特徴から、性格や適正スポーツが分析されます。さらに、その分析結果を基にキャラクターが作られ分析結果と共にを印刷してくれるので皆さんとても嬉しそうに結果を持ち帰られていました。

Chick Designさんは、

「例えば、AITuberを 英語でしか話せない設定 にすると、子どもたちが『話したい!』という気持ちから自然と英語を学ぶきっかけになるのではと気づきました。また、魔法の鏡の技術を企業の人事領域で活用するアイデアも生まれました」と語っていました。

技術の新しい可能性を発見できたことに大きな手応えを感じており、「今後も世の中のために楽しいものを開発していきたい」と、今後の展望を熱く語ってくださいました。

Chick Design 公式サイト(https://chick-design.net)

Chick Design さんの適性スポーツ分析 体験コーナー

AIが創る物語の世界!絵本の読み聞かせで広がる想像力

このブースでは、AIが作成したオリジナル絵本の読み聞かせがおこなわれ、多くの親子が足を止めていました。

かわいらしいイラストと独自のストーリーが組み合わさったAI絵本は、子どもたちだけでなく大人の参加者からも「こんな使い方があるんだ」と驚きの声が上がるほどの人気でした。

このブースを担当されたあかりさんは、「実際にやってみるとAIを知らない人が意外と多いことに驚きました。イベントを通じて、AIを身近に感じてもらい、生の交流ができたことが嬉しかったです」と話されていました。

Akari AI Explore 公式サイト(https://aiexplore-akari.my.canva.site/ai-explore)

あかりさんのブースで塗り絵をする子供達

ジェスチャーで動くアニメーション!身体とテクノロジーの融合

子どもたちの注目を集めたのは、studio veco伊藤さんが開発したジェスチャー操作でキャラクターを動かす作品でした。

画面の前で手や体を動かすと、それに反応して3Dアニメーションがリアルタイムに動きます。子どもたちは「もっとやりたい!」と時間を忘れて、笑顔で楽しんでいました。

今後のスポーツやエンターテイメント、教育の分野にこの技術が応用されることが楽しみです。

studio veco 公式サイト(https://veco.jp)

ジェスチャーに合わせて反応するアニメーション

最後に

インタビューを受けるstudio veco 伊藤さん

今回のイベントを通じて生成AIがスポーツを単なる運動から「学べるエンタメ」へと進化させる可能性を感じました。

生成AIが生成するクイズに挑戦することで知識を深め、ジェスチャー操作でアニメーションを動かすことで直感的にテクノロジーに触れる。

さらには、顔認証技術を活用した性格診断や、スポーツデータを基にしたキャラクター生成によって、自分自身の新たな一面を発見する。

こうした体験を通じて、スポーツとAIの融合が、子どもから大人まで幅広い世代に「学び」と「驚き」を提供できました。

生成AIはもはや特別な技術ではなく、誰もが楽しみながら活用できる時代に突入しています。

スポーツの世界でも生成AIが持つ分析力や創造性を活かすことで、「動く楽しさ」だけでなく、「考える楽しさ」も得られる新たなスポーツ体験が生まれているのです。

このイベントは、生成AIとスポーツの融合がもたらす未来の一歩にすぎません。

これからの時代、生成AIを活用した学びや体験がますます進化し、私たちの生活に溶け込んでいくことでしょう。

生成AIが切り拓くスポーツの新境地——その未来は、もう始まっています。